北海道から、「医師の目と判断そのものを複製するカメラ」が立ち上がろうとしています。小児集中治療の現場で、こどもの命をつなぐ最後の数分。その瞬間を支えるのは、ベテラン医師の“勘と経験”でした。その勘を、AIにして共有しようという試みです。

問い|命の現場の知覚は、どこまで引き継げるのか?

非営利型一般社団法人ハートキッズライフリンク(Heartkids’ LIFELINK/代表理事:香西杏子、北海道札幌市)は、重症小児医療の現場で働く医師の「見る・判断する・指示する」という思考プロセスをAIで再現する“医師クローンAIカメラ”『YUPO-SAPO(ユポ・サポ)』を開発中と発表しました。

このカメラは、顔色や呼吸の変化、モニターの波形といった複数の生体サインを同時に読み取り、熟練医師が頭の中で行っているリスク評価と判断をリアルタイムで補助することを目指します。

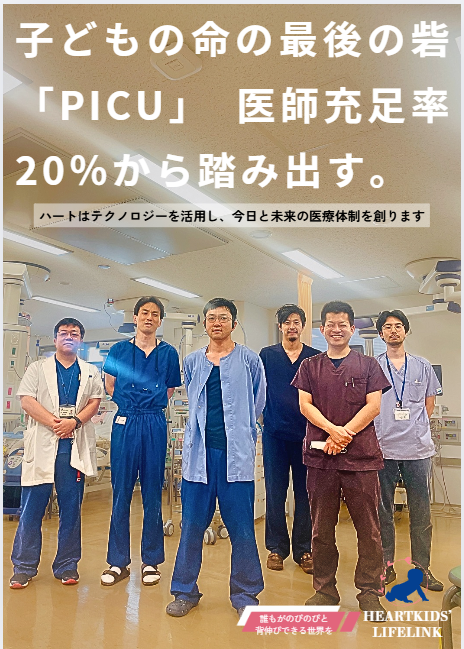

狙いは2つ。ひとつは「救えるはずの命を落とさない」こと。もうひとつは「過酷なPICU(小児集中治療室)勤務の負荷を下げること」。医師不足と少子化が同時に進む日本の小児集中治療の現場では、一人の医師が背負う責任も覚悟も、すでに限界に近いとされています。『YUPO-SAPO』は、その重さをAIでシェアし、医療の質を標準化しようとしています。

背景|北海道のPICUから始まる「医療DX」ではなく「知識の継承」

このプロジェクトは、北海道子ども総合医療・療育センターの小児集中治療科医長であり、札幌医科大学麻酔科特任助教でもある酒井渉医師が主任研究員として推進。重症小児医療という「医療の中でも極限の現場」で鍛えられた判断を、AIに落とし込むことが狙いです。

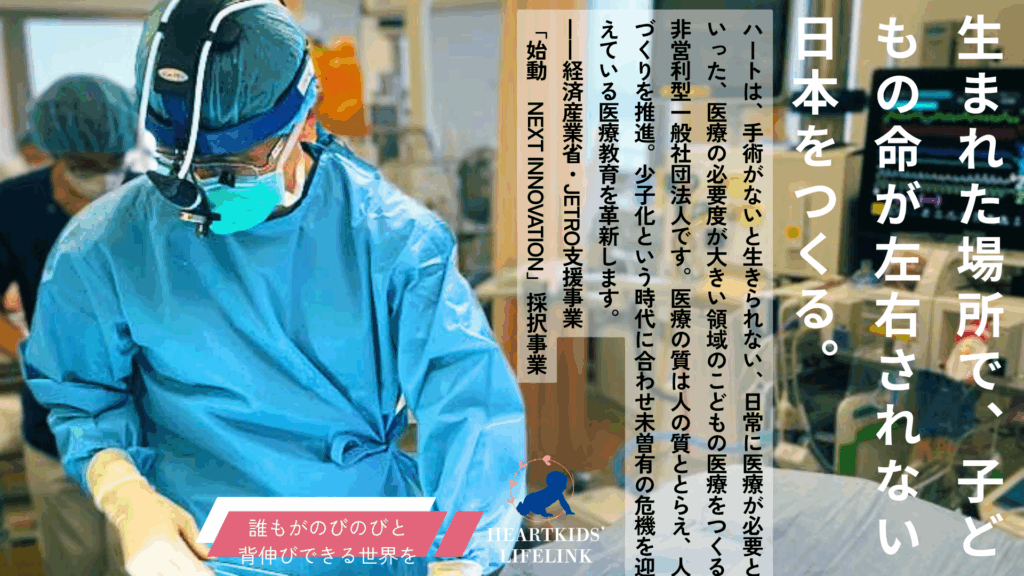

酒井医師は「AIが経験と判断をタスクシェアできれば、地域や経験による救命率の差を縮められる」と語ります。これは単なる効率化ではなく、“どこで生まれたか”でこどもの生存率が変わらない社会を実現するという宣言でもあります。

開発母体となるハートキッズライフリンクは、2025年4月に設立された非営利型の一般社団法人。小児集中治療領域におけるAI診療支援システムの開発、医療者の育成、社会への啓発をミッションに掲げています。

代表理事の香西杏子氏は20年以上にわたり医療現場を取材してきた編集者/起業家で、現場で見えた課題を「事業」として社会実装することを繰り返してきた人物です。彼女は「医療の質は人の質。AIと教育の両輪で“人づくり”をアップデートする必要がある」と語ります。

なぜいま評価されたのか|経産省×JETROの“次の起業家”枠へ

『YUPO-SAPO』は今回、経済産業省およびJETRO(日本貿易振興機構)が後援する起業家育成プログラム「始動 Next Innovator 2025」で全国からの選抜を経て、第2ステージ進出事業として採択されました。

「始動 Next Innovator」は、社会課題に挑む事業や技術を持つ起業家を対象に、シリコンバレーなどでの集中研修やメンタリングを通じて、グローバル展開まで一気に押し上げるためのプログラムです。医療・教育・テクノロジーを同時に回そうとするこのプロジェクトの“社会実装型イノベーション”という姿勢が評価されたと、同団体は説明します。

次のフェーズ|北海道から、世界のPICUへ

『YUPO-SAPO』はまず、国内37施設あるPICU(小児集中治療室)での導入を起点に検証と展開を進め、その先では東南アジアや欧州の小児集中治療教育プログラムへの応用まで視野に入れています。

ポイントは「地方発スタートであること」。この技術は東京の大病院からではなく、医療資源が限られやすい北海道という地域から生まれています。医師が足りない地域を起点に、医師の“知覚”そのものを標準装備にしていく—医療過疎の課題を逆手にとったスケール設計になっているのが特徴です。

NEOTERRAIN視点|これは医療テックではなく、社会インフラの再設計だ

NEOTERRAINはこれを「医療のDX」よりも「知の分配インフラ」として見ています。

重症小児医療は、最も人に依存してきた領域です。そこにAIを入れる、という話に聞こえるかもしれない。でも本質は逆で、「人の判断を、次の世代にも地方にも、ちゃんと残せるようにする」ための技術なんです。

いまの日本は、子どもがどこで生まれるかで、受けられる治療の密度が変わる現実を抱えています。『YUPO-SAPO』は、その不公平さそのものを事業の対象にした。これは医療だけの話ではなく、地方の人口減少と専門職の集中という日本全体の構造に正面から手を入れるプロジェクトです。

支援という参加のかたち

ハートキッズライフリンクは、「生まれた場所に、こどもの命が左右されない世界をつくる」を掲げ、AI開発、医療者育成、そして社会への啓発活動を続けるための寄付・サポートを広く呼びかけています。ひとりの医師の“目”を、社会の共有資産にする挑戦に、地域や個人が関われるフェーズに入ってきたということです。

出典:一般社団法人ハートキッズライフリンクのプレスリリース(PR TIMES配信/2025年10月26日)