空き家を“遊び”に変える人─空き家レンジャー主宰・加藤太一を訪ねて

夏の名残、鎌倉山。微かにセミの声が残る午後、築60年の古民家に足を踏み入れる。梁は太く、木肌はしっとりと深い。かつての家が纏う気配は、現代の均質な住まいでは手に入らない安心感だ。ここが、空き家レンジャーの現場である。

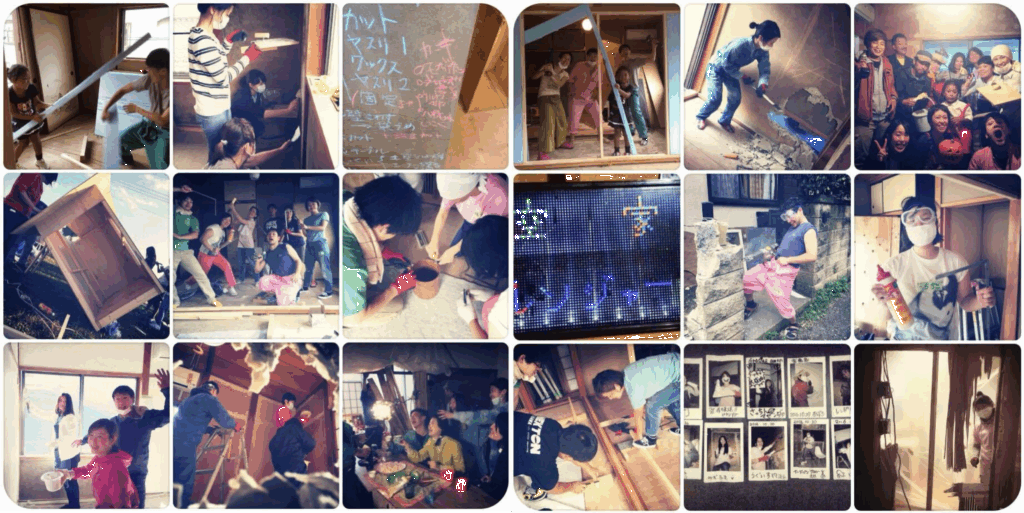

湘南エリアを拠点に、空き家という社会課題に“革命”を起こし続ける加藤太一さん。彼が生み出した最大の発明は、骨の折れる再生作業を「遊び」へと反転させたことだ。参加者はまず自分の「レンジャーカラー」を名乗る。ピンク、ワサビ、デニム、ビアゴールド……その色は増殖し、取材時にはすでに200色を超えていた。名乗りは役割を生み、役割は誇りを呼び、退屈な作業は“みんなのミッション”へと変わっていく。

この発想の原点は9年前。逗子の海古屋シェアハウスを仲間とDIYでシェアハウスへ。右も左もわからないまま手を動かし、笑い合い、失敗し、またやり直す。気づけば現場には“共感”と“共創”が立ち上がり、工事中から入居希望者が現れた。作り手と住まい手が地続きになる幸福。加藤さんはそこで現在のパートナーとも出会い、「空き家再生で人が幸せになる」ことを、人生レベルで実感したという。

後に葉山の元社員寮を開き、もったいない材料を道具を救出し共有し創造するシェア工房「葉山ファクトリー」も生まれた。

明確な収益が見込める物件は従来手法でいい。

誰も手を出さない“どうしようもない”空き家は、

コミュニティでしか救えない。

3日間の現場取材

そう語る加藤さんの現場に、私は3日間、身を置いた。

ドア一枚の、再生の物語

初日。東京の工務店社長がレクチャーに入り、現場にはヤマ、サンフラワー、ビアゴールド、コケ、ズッキ……色とりどりのレンジャーが集う。私は“ネオテレイン”を名乗った。丸ノコ、インパクト、サンダ―触れたことのない道具ばかり。課されたのは、別の空き家から運ばれた古いドアを、この家に“合わせる”こと。高さを落とし、足りない幅は板で継ぎ、何度も仮合わせを繰り返す。元競輪選手のコケレンジャーと肩を並べ、ようやく“ぴたり”と収まった瞬間、思わずハイタッチが出た。

それは小さな一枚のドアだが、不要だった物が新しい価値へと編み直されるリユースの手応えであり、同時に“私たち”というコミュニティが立ち上がる瞬間でもあった。目線が揃うと、人は何十倍も強く、やさしくなれる。

職人の雑学も飛び交う。「大工がビスを口に含むのは、唾で湿らせてから打ち込むと木の奥で錆び、抜けにくくなるからだよ」。手業の理(ことわり)は、知るほどに面白い。

“遊び”が仕組みになる

空き家レンジャーの面白さは、遊びが仕組みとして設計されていることだ。色で名乗り、役割が生まれ、できる人ができるときにできる分だけ関わる。プロの大工もいれば、初めて工具を握る人もいる。遠くから情報発信で支える人、裏方で段取りを回す人。“参加の階段”が細かく刻まれているから、コミュニティは痩せない。

明確な収益が見込める家は、不動産や建設の既存の仕組みが回せばいい。しかし、誰も手を出さない物件こそ、遊びと学びをエンジンにした共同体の出番だ。つぎはぎの跡は残る。だからこそ、その家には“魂の温度”が宿る。

自走するために、主宰者はいなくなる

加藤さんのゴールは明快だ。「自分がいなくても回る状態=引退」。再生できる人を各地で百人単位に増やし、全国で1万人の空き家レンジャーを育てたい。ものづくりと場づくりが好きで、コミュニティづくりも好き。その2つが重なる限り、彼の革命は日常の速度で広がっていく。

もう一人の証言者、ヤマレンジャー

5年前に加わった“ヤマ”(山口秀哲)さんは言う。続けられる理由はコミュニティの力と好奇心。再生の過程に居合わせ、助け合い、達成の一体感を分かち合うたびに、自分の生活も朝型へ、計画的へと変わっていった。

今は裏方として資料づくりや進行管理も担い、「空き家レンジャーは自分にとって成長の場」だと笑う。47都道府県、そしてその先へ―彼らの視線はもう、次の現場を見ている。

取材を終えて

3日間、私はDIYの手触りと、人の熱に触れ続けた。完璧ではない。けれど、その不完全さを抱きしめる手が現場にはある。変化を恐れず、まず名乗り、まず一歩踏み出す人たちがいる。空き家は“問題”である前に、“物語の余白”なのだ。

さあ、新しい地図を描こう。色を名乗り、手を動かし、笑いながら。空き家は、きっと私たちの未来の住み方を教えてくれる。

取材・文:NEOTERRAIN Journal編集長 三宅雅之